まずはじめに、光触媒とは何だろう?

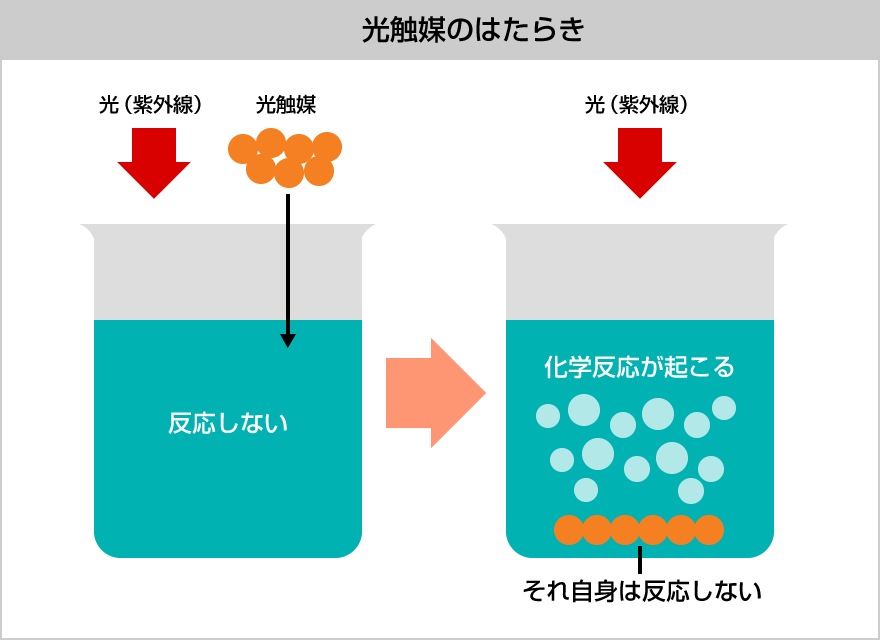

触媒という言葉を聞いたことがありますか?触媒とは、それを加えることによって、化学反応を促進させる物質のことです。ただし、それ自身は反応の前後で変化しないものを言います。ですから、光触媒とは光の力によって触媒として作用する、すなわち化学反応を促進させるような物質をいいます。

もちろん反応の前後で変化してはいけません!厳密には、反応を抑制する作用を持つ物質も触媒といいます(この場合は「負触媒」と言います)。

小学校のころに行った、過酸化水素水に二酸化マンガンを入れて酸素を発生させた実験を思い出してください。過酸化水素が、酸素と水に分解するという化学反応です。酸素が過酸化水素水から泡立って発生します。過酸化水素は、そっと静置しておく限り、それ自身では 目に見えない程度しか反応しません。ごくわずかに泡が発生する程度です。これに二酸化マンガンを加えると、一気に過酸化水素の分解反応が進み酸素が泡として「わっ」と出てきます。

これが化学反応なのです。

二酸化マンガン自身は、反応の前と、反応の前と後で何も変化していません。過酸化水素の分解反応をただ促進する役割を担っているだけです。この場合、二酸化マンガンをこの反応系の「触媒」といいます。

身近なところでは、すべての自動車には、排気ガス中の有害成分を分解して無害化する触媒が搭載されています。また、カイロの中には、 燃料の化学反応を制御する触媒が入っています。最近何かと話題の燃料電池には、その電極に白金やルテニウム合金などの金属触媒が用いられています。

触媒の効果

ところで、触媒の働く仕組みとは、何でしょうか?通常、物質Aを化学反応によって物質Bに変えるためには、ある一定以上のエネルギー をこの反応の系内に与える必要があります。加えるエネルギーとしては、熱であったり、光であったり、あるいは衝撃であったりします。

この反応に必要なエネルギーを活性化エネルギーといいます。触媒の働きは、この活性化エネルギーを下げたりあるいは上げたりする効果にあります。峠の高さを下げることによって、この峠を越えて起こしたい化学反応を起こしやすくするのです。

これが、触媒の働きです。

「光触媒」とは?

光を照射することによって、水を直接分解するためには、真空紫外光という極めて高いエネルギーをもつ光が必要です。水は、酸素と水素2個が化学結合してH-O-Hの形の分子をつくっています。水の分解には、この水分子の酸素と水素の化学結合を切るためのエネルギーが必要なのです。

大雑把な試算をしてみましょう。

水の水素 – 酸素結合の結合解離エネルギーは493.4kJ/molです。一方、光は光子というエネルギー粒子と考えられます。光子のエネルギーを E、光の振動数をv、波長を入、とすると、Eは下記のように記されます。

水を光子のエネルギーで分解するための光の波長を求めましょう。水の水素 – 酸素結合の結合解離エネルギーである493.4kJ/mol を上式に入れることにより、化学結合を切るために必要となる光の波長が求まります。実際に計算すると、入=242(nm)となります。

これは、 ひとつの化学結合を切る為に、原理的に必要最小限のエネルギーの 光の波長です。それでも、可視光(見える光のなかでもっともエネルギーの高い紫色の光でも波長は400nm)の倍のエネルギーに対応しています。ところが、水中に酸化チタンを入れると、真空紫外光はも ちろん、理論値の波長が242nmに対応するエネルギーより低い通常の紫外光でも水を分解して水素や酸素を発生させることがでます。

しかも、酸化チタン自身は、反応の前後で何も変化しません。酸化チタンは、水を分解する化学反応に必要なエネルギーを低くする役割を担っているわけです。このような点から、触媒のきと類推させて、「光触媒」と呼ばれたと思われます。よくよく考えると、「光触媒」とは変な言葉です。触媒の代表格に白金 (Pt) 触媒があります。これは、白金が触媒として作用しています。「何とか」触媒とは、通常はその何とかで示されるものが触媒材料です。しかしながら、光触媒の場合、光自身は触媒ではありません。光エネルギーを有効に働かせる物質が光触媒なのです。

光触媒は現代の『賢者の石』では?

光触媒は現代の「賢者の石」という事ができます。賢者の石とは錬金術における秘薬(霊薬)のことです。非金属を金などに換えることのできる力の備わった石のことです(人間に不老不死の生命を与える薬を指す場合もあります)。最近では、小説「ハリーポッターと賢者の石」が話題になりましたね。

光触媒を賢者の石というのは3つの意図があります。

ひとつは、光触媒が驚くような効果を、私たちにもたらす可能性と魅力があるからです。水素合成や殺菌、抗菌に始まり、セルフクリーニングなどの新しい効果が次々と発見されています。

これによって、エネルギー、環境、 安全・安心などの幅広い分野から注目が集まっています光触媒には、 人々をひきつける“何か”があります。確かに、錬金術は、現代のわれわれの眼から見れば、愚行のように見えますし、インチキも横行していました。気をつけたいのは、光触媒にはその危険性が内在されていることです。光触媒の効果は、原子分子の世界で発現するために、わかりにくいところがあります。これが、 賢者の石と似ている2点目です。

効果が不確かなもの、実用化が全く見込めないものもあることも、十分留意すべきです。

しかしながら、中世ヨーロッパにおける錬金術の取り組みは、宗教や魔術の範時で捉えられますが、その結果は蒸留などの化学工学の発展の基礎をなしたことも事実です。光触媒が、学問産業として新たな展開を提示し得ることも事実です。光触媒に対しても、その可能性への期待が大きいのです。

これが、光触媒を賢者の石、という3つ目の意図です。

酸化分解反応

光触媒の機能で最も重要なものは、酸化分解反応です。光触媒に有機物などが接触し、そこに光(紫外光)が当たると、酸化還元という化学反応が進行し、有機物は分解されます。もし、有機成分の汚れであれば、光によりその汚れが分解されることになります。また、相手が細菌であれば、殺菌の効果や増殖を抑える抗菌の効果が得られます。

同じように、光触媒の反応は、空気や水、さらには汚染された土壌の浄化にも効果を発揮します。水の光分解もこの範疇になります。

ところで、光触媒の反応は、当然ながら光が当たっていなければ反応は進行しません。また、化学反応は、光触媒表面の励起電子や正孔が引き起こしますので、光触媒に接していなければ決して進行しません。この点は、光触媒の利用を考えるときに、非常に重要な点です。

超親水性反応

光触媒のもうひとつの機能は、超親水性と呼ばれるものです。はじめに、「濡れ」という現象を理解しましょう。

物質の表面と水が馴染んで化学的に吸い付ける状態を「濡れやすい」(親水性がある)といいます。光触媒は、光の照射によって極めて濡れやすくなるという性質も持っています。これが、超親水性効果です。

通常、鏡が曇るのは、鏡の表面に水滴が非常に細かな粒として付着したためです。超親水性により、鏡と水滴を馴染ませ薄い水の層にしてしまうことで曇りを防ぐことができます。また、この水の膜によって、汚れを洗い流すというセルフクリーニング効果も現れます。

光触媒の種類

光触媒の代名詞が、酸化チタンです。通常、光触媒と言うと酸化チタン光触媒を指すと考えてよいでしょう。実は、酸化チタンは、私たちにとって身近な物質のひとつです。余談ですが、一時期、海外の駐在員に対して「白い車には乗らないように」との通達があったそうです。事実かどうかは別として、「日本人=お金持ち」「日本人=白い車が好き」→「白い車にはお金持ちの日本人が乗っている」→「襲撃のターゲット」という悪の連想を危惧しての 通達でした。白い車などの白色顔料としても、酸化チタンが使われています。化粧品や医薬品、食品の中にも入っています。ただし光触媒作用の弱いルチル型の酸化チタンです。

ところで、光触媒は光を当てると化学反応が進行するはずです。塗料の顔料は大丈夫なのでしょうか。

実は、酸化チタンを単独で塗って外気や太陽光にさらすとチョーキングという白い粉をふいて劣化します。酸化チタンの光触媒反応が最初に注目されたのがこのチョーキング現象でした。これを酸化チタンに混ぜたり、外側をさらにコーティングしたりして光触媒を活性化させないための工夫がなされています。光触媒としては、光半導体特性を使い、さらに金属を担持させるなどして、いかにして効果的に反応を行うかの研究が進められました。また、酸化チタン光触媒は紫外光しか使えないという一般的な欠点を克服するために、色素と組み合わせたり、イオンを注入したりして可視光を吸収させるような工夫がなされています。

太陽光エネルギーの大部分は可視光によるものです。これを捨ててしまってはもったいないというものです。

酸化チタン以外の光触媒

酸化チタン以外には、チタン酸ストロンチウム(SrTiO₃)、酸化タングステン(WO₃)、酸化亜鉛(ZnO)などの金属酸化物や、硫化亜鉛 (ZnS)、硫化カドミウム(CdS)などの硫化物が知られています。しかしながら、多くは光触媒特性や安定性、さらに添加する物質の安全性に関していくつかの課題を抱えています。1980年代に、チタン酸ストロンチウムにニッケル酸化物を助触媒とした系が、水蒸気ないし純水から水素や酸素を発生させると見出されています。

水の分解反応では、せっかく生成した水素と酸素が再び結合して水になってしまうことで効率を著しく下げます。この逆反応を引き起こす再結合反応の速度が小さい金属酸化物が注目されたわけです。

ところで、触媒のメカニズムのところで示したように、光触媒は、 越えなければならない活性化エネルギーを下げる働きをします。触媒効果の仕組みの図を見てわかるように、これは、逆反応の闘値も下げることになります。すなわち、逆戻りしやすくもなってしまいます。

酸化チタンが光触媒の代名詞な理由

ところで、なぜ酸化チタンは、光触媒として都合が良いのでしょうか。光触媒反応は、光触媒が光を吸収して、励起電子と正孔を生成しそれぞれが化学反応を引き起こします。励起電子はマイナス、正孔はプラスに帯電していますが、これが再結合しては元も子もありません。

酸化チタンは、この電荷分離がうまく保持されるため、光触媒として都合が良いといわれています。

水の光分解を考えると、パンドギャップ以上のエネルギーを持つ光が照射されることにより生成する伝導帯の電子が水を還元して水素を発生させ、一方、価電子帯の正孔が水を酸化して酸素を発生させます。したがって、化学反応を行うためには伝導帯の下端が水素発生 電位よりもマイナス側に位置し、かつ価電子帯の上端は酸素発生電位よりもプラス側になる必要があります。水の電界電圧は1.23Vなので、対標準水素電極電位で見ると伝導帯の下端がOVよりマイナス側で、価電子帯の上端は1.23Vよりも大きい必要があります。酸化チタンは、この条件を満たしています。

前述の化合物はいずれもこの条件は満たしています。

このように酸化チタンに似たバンドギャップなどの電子構造を持つ物質が他にも多数あるのに、酸化チタンに高い光触媒活性が存在するのは、ある意味でなぞのままです。後に示す表面反応の理解が進み、ようやくわかりかけてきたという状況です。なお、酸化チタン自身は、化学的に無毒であり、安価で入手できることも実用上の重要な点になります。

酸化チタンが光触媒の代名詞な理由

酸化チタンが紫外光を吸収して化学反応を行うことはかなり古くから知られていました。1910年頃には、その効果が発見されていたようです。

その後、光化学特性と酸化チタンの構造との関係などが議論・研究されるようになりました。

より実用的な材料を目指して

その後、酸化チタンの粉末を用いた光触媒材が研究され水や有機物の分解に関する発表が相次ぎました。

当初は、太陽エネルギーの有効利用としての期待が高かったのですが、効率の問題から実用化には至りませんでした。

しかしながら、大量のものを分解する能力に秀でていたことから、空気や水の浄化などへの展開が図られるようになりました。

光触媒と日本の技術

革新的な出来事は、1997年に訪れました。東京大学とTOTOによる光照射による超親水性現象の発見です。これにより、防曇効果や、セルフクリーニングという新しい展開が開けてきたのです。

酸化チタンの技術課題は、そのままでは紫外光しか用いることができないことです。可視光応答が可能な光触媒材料の開発が強く望まれていました。

1999年に住友化学と豊田中央研究所は、それぞれ独立に酸化チタンに窒素を添加することによって可視光に応答する酸化チタンを開発しました。このように、酸化チタン光触媒に関しては、その現象の発見から今日に至るまで、要所要所で日本の研究者が中心的な役割を担ってきています。光触媒は、日本のオリジナリティあふれる独自技術ということが言えるでしょう。

光触媒の応用分野

■分解特性に基づく応用

快適な居住空間を持ちたいというニーズは、高いものがあります。このところ、いろいろな化学物質に起因するシックハウス症候群やカビ・雑菌などによる汚染に対抗する技術の開発が急速に進んでいます。その有力な技術が光触媒です。

光触媒は化学薬品を使わず、太陽光などの光エネルギーによって、これらの有害物質を分解することが可能です。

したがって、極めて環境にやさしい技術ということが言えます。その用途は、抗菌、防臭などの効果を利用して、各種のタイルや壁などの建材をはじめ、空気清浄機や浄水器、さらには光触媒によるガン治療まで拡がっています。

機能を組み合わせた応用

最近の材料開発のキーワードのひとつは、「機能の複合化」といわれています。機能の複合化とは、2つ以上の機能特性が組み合わさって、新しい応用を切り拓くことです。応用面から見た酸化チタン光触媒の特徴のひとつであるセルフクリーニング機能は、この典型といえます。

高速道路などの自動車道路の道路灯や防音壁は、自動車の吐き出す排気ガスによって表面が黒ずんでしまいますが、酸化チタンの汚れ除去効果により、従来の半分のメンテナンスで済むようになってきました。

これは、酸化チタンが光エネルギーにより疎水性の油分を分解して、さらに表面に薄い水膜を形成して水との親和性を高めることにより表面の埃や汚れを流し落とすものです。

すなわち、「光触媒による分解特性」と「親水特性」が組み合わさり、セルフクリーニング機能が実現したのです。

これを用いた壁が、東京駅前の丸ビルの壁面に設置されています。

本物の光触媒

光触媒はあたかも万能であるかのような錯覚があり、正直のところ、クビをかしげたくなる様な商品も出回っています。また、光触媒技術によりまったく汚れないサッカーボールが将来できるのではないかというような誤解もあります。

基本的に光触媒は、泥などの無機物や金属粉などは分解できません。また、接触しないことには反応が起こらないことにも注意が必要です。

このため、おのずとその用途は限られてくるはずです。したがって、評価手法まで含めた技術の標準化は、この技術の信頼性を高め、さらに広く普及させる上でも極めて重要な課題と言えます。

何よりも本物を見極める目が必要なのです。

酸化チタンを光触媒にすると何が起きるのか?

■実は身近にある酸化チタン

最近話題の光触媒を応用した製品では、葉緑素の代わりに、酸化チタン(TiO₂) という白色の粉末物質が光触媒として使われています。酸化チタンは、特別めずらしい物質ではなく、ありふれた物質です。たとえば、化粧に使う白色顔料や白色ペンキは、主として酸化チタンからできています。

ただ、顔料用としては、できるだけ光によって反応しない酸化チタンが利用されてきたのですが、空気清浄機などの光触媒応用製品では、逆に光反応性をできるだけ高めた酸化チタンが使われます。では、酸化チタン光触媒はどのような反応をするのでしょうか?酸化チタン光触媒が紫外線を吸収すると、その表面では右の図のような2つの現象が起こります。

①室温で物を燃やす

1つは、光触媒分解です。これは物質を分解してしまう現象です。

たとえば、有機物は二酸化炭素と水に分解されます。これは光合成反応の逆で、燃焼反応に相当します。

酸化チタンが波長380ナノメートル(以下、nm と表す)以下の紫外線を吸収したときに光触媒反応が起こりますが、この反応は、3万人以上での燃焼反応に相当します。しかし、通常の燃焼反応とはまったく異なり、光触媒反応では温度が上昇せずに、室温の状態で反応が進むのです。

また、燃焼反応ではいったん火がつくと物質がなくなるまで反応は続きますが、光触媒反応では、光があたるときに、光の量の分だけ反応が起こるのです。紫外線ランプの入った空気清浄機のフィルターに酸化チタンを入れておくと、フィルターにとらえられた汚れや、菌、ウイルスなどが分解されます。また、酸化チタンをコーティングした材料表面では、紫外線があたると、汚れが分解されて表面がきれいに保たれます。たとえば、自動車の排気ガスに含まれるスス(ほとんどがカーボン)も、 酸化チタンコーティングガラス上では、光源に含まれる紫外線によ 分解されてしまいます。

②水滴ができない

光触媒のもう1つの反応は、光親水化です。親水化とは、ガラスなどの材料表面に水がよくなじむ現象です。

多くの材料では、水を落とすと水滴がつきます。

ところが、酸化チタンコーティングした材料に紫外線をあてた後では、水は水滴にならずに、ほぼ完全に広がってしまうのです。

酸化チタンをコーティングした材料では水がかかると汚れが簡単に洗い流されてしまったり、水滴が全くつかなくなったりします。

光触媒の応用範囲が広いのはなぜなの?

■無色透明でも、紫外線があれば魔法の力!

見た目を変えず付加価値アップ

表面にたまった汚れを室温で分解したり、あるいは簡単に水で洗い流せるようにしたりするなど、魔法のような力を持つ酸化チタン光触媒は大変安全で、かつ安価な物質です。しかも白色ですから、うまく工夫すると、無色透明のコーティングが可能となります。

すなわち、いろいろな材料にこれまでと見た目を変えずに、魔法の力を付与できるのです。

■どうしても「紫外線」は必要

ただし、光触媒が機能するためには、紫外線を吸収することが必要でしかも、酸化チタンが吸収できるのは、光の波長が約380nm以下の紫外線のみなのです。「光触媒反応だから、これは当たり前」と思われた方は、ここまでで光触媒の特徴を正しく理解できた方です。

しかし、実際には光がまったくあたりそうもないのに、「光触媒を応用した製品」として宣伝されているものもたくさん見受けられます。

また、第一線の研究者でも、このことを忘れて議論していることが往々にしてあります。

きちんとした光触媒応用製品は、紫外線があたるように工夫されているはずです。たとえば、空気清浄機の中には、「ブラックライト」と呼ばれる紫外線ランプ(店舗などで使われている青紫の光を出す蛍光灯)が入っています。

■いつもこのような特別の光源が必要なのでしょうか?

実は私たちの身の回りには、意外と紫外線は存在しているのです。右ページ下側に、太陽光および蛍光灯の波長分布を示してあります。左側、紫の部分が光触媒反応に利用できる紫外線部分です。太陽光は、全体の3%が紫外線です。1c㎡あたりのエネルギーで表すと、屋外ではせいぜい1ミリワット程度と大変少ないのですが、これでも屋外建材の表面のセルフクリーニングには十分なのです。

セルフクリーニングとは、酸化チタンと紫外線により、人手をかけずに汚れを防げることを言います。一方、蛍光灯に含まれている紫外線はかなり少なく、室内の1c㎡あたりの紫外線強度は1マイクロワット以下です。さすがに、これまでのエネルギーが小さすぎるのですが、様々な工夫により抗菌機能は十分に得ることが出来ます。

1w(ワット)=1000mW(ミリワット)=1000000uW(マイクロワット)

紫外線の強度を表す単位。